2014-01-13 21:00

太陽光発電

未来のソーラー!有機薄膜太陽電池の発電効率の謎を解く!

フラーレンと高分子でなぜ効率がupするかは謎だった

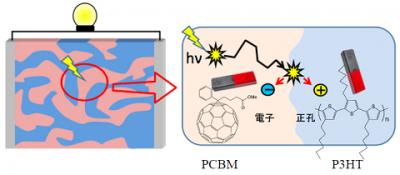

科学技術振興機構(JST)と神戸大学は12月25日、有機薄膜太陽電池で電流を効率よく発生させる仕組みを実験的に解明したと発表した。(画像はプレスリリースより)

有機薄膜太陽電池は、印刷で大量生産でき、容易に曲がることから、現在主流のシリコン系太陽電池よりも安く、いろいろな場所で使える夢の太陽電池と考えられている。しかし現状の変換効率は、向上したとはいえ11%程度であり、シリコンの25%程度に比べ隔たりがある。

変換効率を上げる構造として、フラーレンと高分子で構成される不均一な接合界面、バルクへテロ型接合(BHJ)が良いことはわかってきたが、なぜ効率的に光電流が生まれるのかを分子レベルで観測した例はなく、高効率化の機構はこれまで謎だった。

スペクトル分析結果をシミュレーションで再現

本研究では分子や原子の最外殻軌道に位置する電子のふるまいに注目した。この不対電子を検出する方法としては、電子スピン共鳴法がある。医療分野で使われるMRIが核磁気共鳴を利用しているのに対し、電子スピン共鳴を利用したものだ。BHJ構造の薄膜基板を電子スピン共鳴法で測定、その実験結果をコンピュータシミュレーションで再現することが出来れば、これまで謎であった高効率化の機構が明らかになる。

結果は実験結果の黒線とシミュレーションの赤線が一致。電子スピン共鳴法で高分子の分子運動と結晶性が電流発生の鍵であることを実証した。

今後は高効率を実現する分子構造をコンピュータ上で試行錯誤することが可能となる。これをもとにデバイスを開発すれば高効率化が加速できることとなる。今後に期待したい。

外部リンク

科学技術振興機構 プレスリリース

http://www.jst.go.jp/pr/announce/20131225/index.html

関連する記事

-

2020-05-03 17:00

-

2020-05-03 06:00

-

2020-05-03 05:00

-

2020-05-02 21:00

-

2020-05-02 21:00