2015-11-11 13:00

太陽光発電

東京大学、高効率な太陽光発電の実現へ、新しい原理を発表

光合成の仕組みに着目 常識の逆をいく理論

11月9日、東京大学工学部が、高効率な太陽光発電を実現するために必要となる、新しい指導原理の確立について発表した。発表によれば、現在の主な指導原理は、1961年に確立された理論で、環境へのエネルギー散逸を極力減らすことが、高効率な発電の条件というものである。

この理論は常識とされている。現在ではこの理論のもと、吸収と発酵は連動するため「よく光る物質」が良い太陽電池の候補と考えられている。しかし、今回の研究では理論計算によって、一見逆説的な原理を確立した。

新たな太陽光電池の候補物質を発見する手がかりとして期待

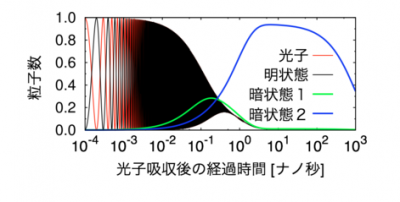

研究グループは、植物の光合成の仕組みに着目した。太陽光から受けるエネルギーよりも少ないエネルギーを環境へ散らすことにより、電子を「光らない暗状態」に変化させる。それによって高効率なエネルギーの働き実現できるという理論だ。研究グループは、この研究が従来見過ごされていた物質から、新たな太陽光電池セルの候補物質となるものを見つけ出す指針となる、と期待している。

研究の成果は、11月6日、アメリカの物理学会の速報誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載された。

(画像はプレスリリースより)

外部リンク

東京大学工学部 プレスリリース

http://www.t.u-tokyo.ac.jp

Physical Review Letters

http://journals.aps.org

関連する記事

-

2020-05-03 17:00

-

2020-05-03 06:00

-

2020-05-03 05:00

-

2020-05-02 21:00

-

2020-05-02 21:00