- TOP

- >

- 「一般競争入札が原則、知らない」3割弱 - 経産省、地方公共団体の売電契約の実態調査から

2013-07-11 12:00

その他

「一般競争入札が原則、知らない」3割弱 - 経産省、地方公共団体の売電契約の実態調査から

地域の「売電の主役」になれるか

経済産業省は、2013年6月25日、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」に基づいて、地方公共団体の売電契約の状況を調査し、まとめた結果を公表しています。調査は、2012年10月から12月までの期間に、売電契約を行っている地方公共団体を対象に、調査票を郵送もしくは電子メールで送付し、回答をいただく形で行われ、延べ886の地方公共団体から回答を得られましたが、今回は、そのなかで売電契約の実績がある145の地方公共団体の回答を中心にまとめられています。

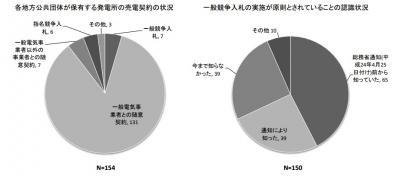

調査結果によると、「売電契約の状況」について尋ねると、「一般電気事業者との随意契約(85.1%)」との回答が圧倒的多数で、「一般電気事業者以外の事業者との随意契約(4.5%)」と合わせると、9割の地方公共団体が随意契約を結んでいることになります。

また、「一般競争入札の実施が原則とされていることの認識状況」については、「総務省からの通知前に知っていた(43.3%)」、「総務省からの通知により知った(26.0%)」といった回答がある一方、「今まで知らなかった(26.0%)」との回答もあり、冒頭の方針が周知徹底されていない状況が見受けられます。

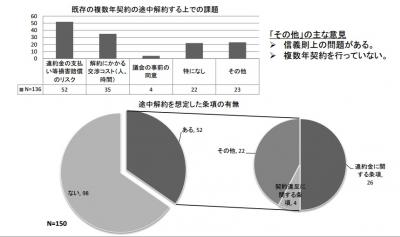

次に、「一般競争入札を実施する上での課題」との問いには、「既存の複数年契約の途中解除(31.3%)」との回答が第一位となりました。ただ、様々な意見が含まれるであろう「その他(33.0%)」や「特になし(23.6%)」との回答もあります。

「長年の慣行」による新エネルギー行政への立ち後れも

そもそも、「途中解約を想定した条項がない(65.3%)」ために、「既存契約を途中解約する上での課題」に対する回答でも、「違約金の支払い等損害賠償のリスク(38.2%)」、「解約にかかる交渉コスト(人、時間)(25.7%)」との結果になるわけで、リスク管理の面では、まだまだ不十分な状況といえそうです。

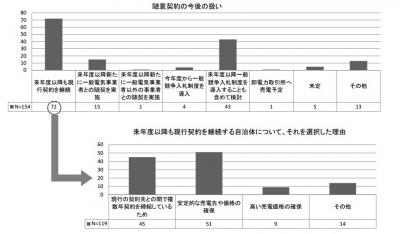

さらに、「随意契約の今後の扱い」については、「来年度以降も現行契約を継続(46.8%)」と回答の半数を占め、その理由として、「安定的な売電先や価格の確保(42.9%)」、「現行の契約先との間で複数年契約を締結しているため(37.8%)」との回答が上位を占めています。

「発送電の分離」は、エネルギー改革の“錦の御旗”ともいえる目標ですが、それと並行して、発電した地元で消費することで、送電にかかるコストを減らす取り組みも、必要ではないでしょうか。

外部リンク

経済産業省 プレスリリース

http://www.meti.go.jp/press/

関連する記事

-

2019-09-10 23:00

-

2019-09-08 12:00

-

2019-09-06 03:00

-

2019-08-09 10:00

-

2019-08-03 10:00