2013-01-24 12:00

その他

「地に足をつけて」JAPEX、北海道標津町で地熱調査実施へ

世界第3位の資源量「地熱資源」の実用化へ

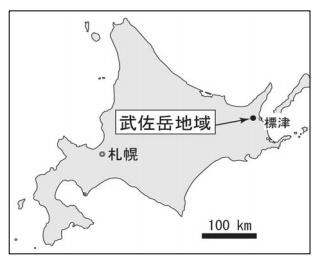

石油資源開発株式会社は、2013年1月21日、北海道標津郡標津(しべつ)町「武佐岳(むさだけ)地域」において、地熱発電の事業化に向けた調査を開始したことを発表しました。今回行われる調査は、「高温域の広がり」などの地熱貯留層(地熱がたまっている地中の部位)の探査を目的としたもので、今後3年をかけて掘削調査が実施されることになっています。当面は、6月からの掘削準備作業と、8月から11月にかけて実施される「調査井1坑」の掘削作業が計画されていますが、現時点では、関係する各種許認可申請などの準備を進めている段階とのことです。

同社では、今回の地熱発電を事業化したあかつきには、発電規模が、1万5千キロワット程度になるものと想定しており、2023年をめどに「運転開始」を目指しているそうです。5万キロワットで約20万人規模の都市電力をまかなえるといわれていますので、5万から6万規模の人口に対応できるということでしょうか。

ちなみに、地熱発電とは、火山活動や温泉などによる「地熱」から生成される水蒸気を、地下に掘削した坑井(こうせい:垂直に掘られた比較的小さな穴のこと)から噴出させることで、タービンを回して電力を得る発電方式のことです。

こういった用途では、「地熱」は「地熱資源」と言いかえられますが、自国の国土から生まれるエネルギーであることから、その“量”は、国家にとってエネルギー政策を語るうえで見逃せない“資源”といえるでしょう。ちなみに、「地下資源」には、地下深くから上昇してくる熱水を指す「対流型」と、熱水が流れない環境での熱伝導を指す「高温岩体型」の2種類がありますが、今回のケースは、熱水からの水蒸気を利用する「対流型」になります。

長期戦に腰を据えて

なお、調査対象の「武佐岳地域」は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施した地熱開発促進調査によって、280度を超える「地層温度」が確認されています。調査に少なくとも3年、発電所の運転に10年と、実用までには長期を要しますが、事業が普及・安定することで、それ以降、10年単位・100年単位のエネルギーのめどが立つ可能性もあるわけで、目先のコストパフォーマンスに左右されない気構えが必要といえそうです。外部リンク

石油資源開発株式会社 プレスリリース

http://www.japex.co.jp/newsrelease/

関連する記事

-

2019-09-10 23:00

-

2019-09-08 12:00

-

2019-09-06 03:00

-

2019-08-09 10:00

-

2019-08-03 10:00